Стимуляторы на основе аминокислот уже доказали свою эффективность по всему миру, на различных культурах и в совершенно различных климатических условиях. У многих производителей они стали неотъемлемой частью технологии производства с.-х. культур.

Однако, по-прежнему стоит вопрос качества этих препаратов и их стабильной эффективности из года в год. Рынок сейчас просто наводнен различными препаратами, производители которых декларируют наличие аминокислот в них. Еще более запутывает производителя то, что цена на аминокислотные стимуляторы может отличаться в несколько раз.

Также как и со средствами защиты растений, у биостимуляторов большую роль играет качество и самое главное содержание действующего вещества. Уже не секрет, что есть пестициды, у которых действующее вещество нестабильное и требует правильной формулы препарата, или же при производстве действующего вещества получается большое количество побочных, и зачастую вредных веществ. Все это с.-х. производителю невозможно проверить, ему приходится доверять тому, что написано на этикетке. И только из года в год, общаясь между собой, ценой ошибок и потерянного урожая агрономы на практике со временем определяют, какие препараты стоит использовать, а от каких лучше воздержаться, при условии, что действующее вещество вроде бы одно и то же.

С биостимуляторами ситуация еще более сложная. Они не имеют столь длительной истории применения в сельском хозяйстве Казахстана как пестициды, поэтому и сейчас не все специалисты до конца понимают, что это такое и каковы критерии качества препаратов на основе аминокислот. К тому же, многие производители мало эффективных препаратов намеренно вносят непонимание, не указывая честный состав препаратов.

В первую очередь нужно понимать, что если идет речь о стимуляторе на основе аминокислот, то основным действующим веществом являются СВОБОДНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ (имеется в виду отдельные молекулы аминокислот, не связанные между собой или с чем-либо еще). Поэтому, производитель биостимулятора на основе аминокислот должен четко указывать процент свободных аминокислот, поскольку это основная характеристика содержания действующего вещества.

Вторым критерием качества является соотношение свободных аминокислот к общему органическому веществу в препарате. Это также немаловажная характеристика чистоты препарата. Например, если препарат содержит 10% свободных аминокислот и 15% общей органики, то это означает что в нем всего 5% слабо активной органики. А если препарат содержит 10% свободных аминокислот и 40% общей органики, то это означает, что в препарате 30% веществ неопределенного состава и не понятно, как они будут себя вести в многокомпонентных баковых смесях.

Почему препараты с одинаковым содержанием свободных аминокислот могут так сильно отличаться по содержанию общего органического вещества и качеству? Это определяется как качеством исходного сырья, так и процессом производства.

На данный момент единственным коммерчески выгодным способом получения аминокислот является разрушение имеющегося белка до аминокислот. Несмотря на мифы о том, что белки растительного происхождения содержат аминокислоты якобы более полезные для растений, чем белки животного происхождения, в реальности же сырье животного происхождения будет более концентрированным по содержанию белков и, соответственно и аминокислот, и будет ниже процент балластной органики, по сравнению с сырьем растительного происхождения. И наконец, растительные и животные белки состоят из тех же самых аминокислот!

Белок состоит из аминокислот, и для того, чтобы получить аминокислоты необходимо разорвать связи между отдельными аминокислотами. Наиболее распространённым и дешевым методом является химический гидролиз, когда на белок воздействуют щелочью или кислотой при высоких температурах.

Гораздо более эффективным и технологичным является ферментативный гидролиз, который в принципе подобен естественным процессам пищеварения, когда белок разрушается с помощью ферментов, для того, что бы получить максимальное количество свободных и годных к дальнейшему использованию аминокислот. Однако, ферментативный гидролиз технологически гораздо сложнее и оборудование для него стоит гораздо дороже. Поэтому лишь единицы производителей производят аминокислоты посредством ферментативного гидролиза.

И как раз процесс производства и определяет качество препарата, и качество действующего вещества – аминокислот. При ферментативном гидролизе на белок и аминокислоты воздействуют только ферменты и невысокие температуры, при химическом гидролизе на них воздействуют кислоты и/или щелочи и высокие температуры.

Поэтому при химическом гидролизе процент и виды аминокислот «переживших» гидролиз будет гораздо ниже, чем при ферментативном. Кроме того, что после химического гидролиза препарат будет содержать остатки химических реагентов, многие из аминокислот подвергнутся рацемизации – перейдут из L-α формы в D-α, т.е. утратят свою биологическую активность.

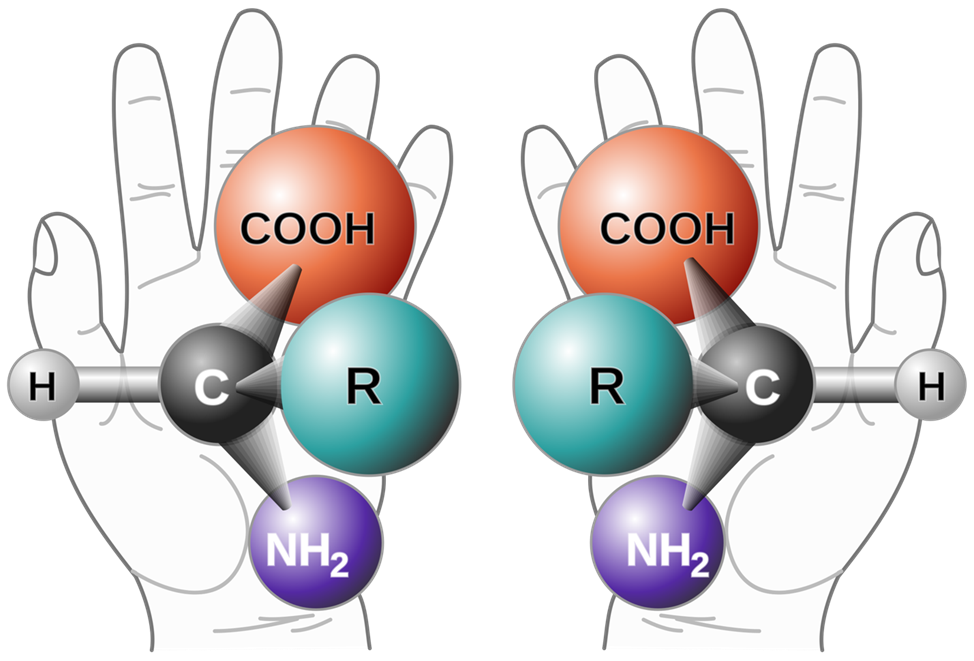

Все аминокислоты имеют 2 формы:

L-α-аминокислоты – это биологически активные аминокислоты, из которых состоят ВСЕ живые организмы, они входят в состав белков, ферментов, из них синтезируются гормоны.

D-α-аминокислоты – это биологически НЕАКТИВНЫЕ аминокислоты, они являются оптическим изомером L-α-аминокислот. Их молекулы зеркальное отражение молекул L-α-аминокислот. Это как левая и правая резьба, внешне похожи, но несовместимы.

Воздействие кислот/щелочей и высоких температур приводит к рацемизации (изменению) L-α-аминокислот в D-α-аминокислоты. Другими словами, аминокислоты стают малопригодными для живых организмов.

Анализ по различию L-α-аминокислот и D-α-аминокислот весьма сложный и дорогой, к тому же производители аминокислот, использующие химический гидролиз в нем не заинтересованы.

Однако, как показывают результаты анализов сравнения препаратов, полученных ферментативным гидролизом и препаратов, полученных химическим гидролизом, в препаратах ферментативного гидролиза содержание L-α-аминокислот близко к 100%. В то время как в препаратах химического гидролиза D-α-аминокислоты могут составлять 30%, 40% и даже более 50% от общего количества всех аминокислот.

Это говорит о том, что если препарат, полученный химическим гидролизом, декларирует например 20% свободных аминокислот, то на самом деле полезных для растений L-α-аминокислот в нем может быть 14% или 12%, или даже 10%.

По данным исследований западных институтов D-α-аминокислоты в биостимуляторах следует рассматривать не только как просто балластные вещества, но и вредные. Поскольку они не имеют биологической активности, но из-за своей подобности L-α-аминокислотам могут включаться в процесс синтеза белков, ферментов или гормонов и на определенном этапе нарушать этот процесс.

Поэтому, критерием экономической эффективности аминокислотного стимулятора является его состав и качество действующего вещества, которые определяются исходным сырьем и технологией производства.